Inflorenza Minima est le jeu de rôle des contes cruels dans les forêts de Millevaux. Vous allez y vivre la pénurie, la perte et les dilemmes moraux qui s’en suivent. Dans un monde en ruine soumis à de cruelles lois magiques, les ressources sont limitées. Tout coûte cher, physiquement ou moralement. On ne peut pas tout s’offrir et il va falloir faire des choix difficiles pour arriver à ses fins. Les personnages, quelle que soit leur attitude, vont révéler toute leur beauté dans ces inévitables sacrifices.

Ce jeu de rôle est parti d’un défi de game design que je m’étais lancé.

Depuis quelques temps, je portais un grand intérêt au minimalisme en jeu de rôle, porté par des jeux comme Sombre Zéro de Johan Scipion (une feuille de personnage réduite à une tuile, le gameplay centré sur un seul dé à six faces, la possibilité de jouer en quinze minutes), Qu’est-ce qu’un jeu de rôle ? d’Epidiah Ravachol (un jeu qui tient en un page et dont les règles sont purement faites d’arbitrage sur la narration), ou encore Sous la Lumière des Etoiles, du même Epidiah Ravachol (un jeu de rôle qui tient en une carte à jouer). Je me suis alors posé un défi : jouer avec les règles les plus simples possibles, et sans matériel.

Au passage, j’avais un autre défi : accentuer la dimension sacrificielle qu’on avait dans Inflorenza, mais en faire un choix du personnage et non de la joueuse, tel qu’on le voyait dans Démiurges de Frédéric Sintes ou Apocalypse World de Vincent Baker, une chose qui me semblait au cœur du jeu de rôle moral.

Je voulais pouvoir jouer à Inflorenza mais de façon plus légère. Le jeu était déjà plutôt simple à la base : une feuille vierge comme feuille de personnage, aucun chiffre sur cette feuille et un système de résolution unifié. Mais si on pouvait tout gérer avec une règle unique, cette règle unique restait complexe. Il fallait douze dés à douze faces et mine de rien il y avait un peu de maths. Certes, le train de conséquences de chaque jet de dé est riche, mais ça se payait en complexité.

J’ai commencé à faire des variantes épurées d’Inflorenza. D’abord, je suis parvenu à supprimer la feuille de personnage, en la résumant à un pool de dés (voir le compte-rendu La Main Sanglante), puis en m’en passant tout à fait. J’ai ensuite remplacé les douze dés 12 par un unique dé à six faces (voir le compte-rendu Éteindre le Soleil). Ce dé, j’ai réalisé qu’on pouvait s’en passer, il suffisait que quelqu’un compte dans sa tête. Et qu’on pouvait aussi rendre chaque résolution moins complexe en terme de conséquences (voir le compte-rendu Le Petit Poucet). Ensuite, j’ai compris qu’on pouvait remplacer le hasard par une gradation de 1 à 6 (voir le compte-rendu Afro-Milval). J’ai ensuite compris que tout le sel d’Inflorenza était la gestion de ressources narratives et que cette gestion pouvait être systématique, sans recours à l’aléatoire ni à la gradation (voir le compte-rendu Caligula). J’avais eu ce souci temporaire d’écrire les ressources à l’avance mais je m’en suis ensuite débarrassé pour faire un jeu de gestion des ressources du personnage tel que le jeu et le récit les amènent. (voir le compte-rendu La Carlingue).

Je réalise alors que cette gestion des ressources reste encore trop complexe, trop granuleuse. En fait, c’est un reliquat d’Inflorenza où un jet de dé était censé gérer un conflit à grande échelle, et qui demandait donc des conséquences complexes. Inflorenza Minima revenait à une résolution plus micro. Je n’ai donc gardé que deux règles :

+ quand un personnage veut accomplir quelque chose d’important, on lui oppose un prix à payer.

+ quand une joueuse met d’elle-même son personnage dans un grand embarras, elle gagne un joker qui lui permet plus tard d’accomplir quelque chose d’important sans payer le prix.

Inflorenza Minima était né. Et il a tout à fait tenu sa promesse. Je pouvais enfin jouer dans l’univers forestier de Millevaux sans utiliser aucun matériel. Ni feuille de personnage, ni crayon, ni dé. J’avais des règles très simples qui n’utilisaient ni chiffre ni hasard. Des règles qu’on n’entend même pas quand on joue. Des règles qui se passent même d’explication. Des règles qu’on peut jouer partout, même en voiture (voir le compte-rendu Orgone House) ou lors d’une émission de radio (voir le compte-rendu Millecrocs).

Le jeu de rôle sans chiffre, sans hasard et sans matériel a quelque chose de très primitif. On s’imagine bien y jouer aux veillées pendant la nuit des temps. Et Inflorenza Minima a fait mieux que de tenir une promesse de simplicité. Il m’a offert une expérience complètement différente de Millevaux. Une expérience très viscérale, magique, tragique. Lors des parties sans contexte prédéterminé, on retrouvait une ambiance de conte à la fois morbide et beau (voir les comptes-rendus L’Inconnu et Orchidée) et lors des parties avec contexte, un montage d’une complexité vertigineuse sur des assises très simples (voir les comptes-rendus Pompéi et L’Enfer de Dante).

Inflorenza Minima articule l’expérience de jeu autour des quêtes des personnages et leur oppose des murailles de sacrifices à concéder. Le jeu nous pousse à explorer l’intimité des personnages en profondeur. En nous poussant dans nos derniers retranchements et en le faisant avec un regard tendre et poétique, Inflorenza Minima nous amène loin dans les émotions (voir le compte-rendu La Photographie). L’expérience post-apocalyptique de Millevaux n’a jamais été aussi humaine.

J’avais déjà commencé à jouer avec les émotions dans Inflorenza, mais Inflorenza Minima pousse la formule à fond. De bien des façons, ce sont deux jeux très différents. Inflorenza est esthétique, mécanique, épique. Inflorenza Minima est psychologique, narratif, intimiste. A cause d’un historique de game design, les deux jeux ont des noms proches, mais il eut été plus pertinent qu’ils aient des noms plus éloignés.

Si Inflorenza Minima se distingue par sa mécanique de base des prix à payer, le jeu offre aussi une mécanique profonde d’introspection qui amène à étoffer les personnages et leurs relations au fur et à mesure du jeu, et une mécanique de vertige logique qui propose des aventures qui défient l’espace et le temps.

J’ai eu le sentiment que ces règles de base, si elles fertilisaient une ambiance de conte minimaliste, pouvaient aussi supporter des propositions plus ambitieuses, et c’est pour cela qu’Inflorenza Minima est devenu le moteur des jeux de rôles L’Autoroute des Larmes, Odysséa et Arbre mais aussi du jeu Les Sels de Millevaux par Yoann Calamai . Les prix à payer d’Inflorenza Minima servent aussi de système de résolution annexe pour des jeux de rôles tels que Marchebranche, Millevaux Mantra ou Écorce (mon dernier projet de jeu de rôle old school dans Millevaux, en développement). Au final, Inflorenza Minima me sert de système zéro que je plaque par défaut sur n’importe quel jeu quand j’en ressens le besoin (voir le compte-rendu Pour une poignée d’or).

Je suis fier aussi de penser qu’il a eu une petite influence sur des jeux tels que Le Fast Food du Jeu Moral de Valentin T. et Terres de Sang de Manon et Simon Li.

Au départ, Inflorenza Minima tenait en une seule page. Et puis à force de tests et d’échange, j’ai agrémenté le texte de jeu d’exemples, d’options et de cas spécifiques. J’ai abouti à une première édition qui faisait 18 pages A5, disponible en format PDF et en format web).

Mais au fil des échanges avec les personnes qui avaient joué ou désiraient jouer à Inflorenza Minima, j’ai constaté que si ça allait de soi pour moi ou d’autres personnes habituées à Inflorenza, cela pouvait manquer de clarté pour d’autres. La proposition de jeu était trop radicale pour qu’on puisse se l’approprier facilement. J’ai donc multiplié les supports tutoriels, ce qui m’a permis d’expérimenter des formats d’accessibilité originaux, tels que la partie-tutoriel (voir le compte-rendu Aux grands maux les grands remèdes) ou les règles en audio.

J’ai aussi accumulé quelques notes dans l’idée d’incorporer Inflorenza Minima dans la seconde édition d’Inflorenza, avec des aménagements. Quand Willy Cabourdin, un plasticien avec un univers assez halluciné, m’a proposé de collaborer sur l’illustration d’un de mes prochains jeux, j’ai compris qu’une seconde édition d’Inflorenza Minima ferait l’affaire.

J’ai donc enrichi mon texte de diverses précisions et réécritures, et j’ai ajouté un exemple de partie qui rend les choses bien plus didactiques. J’espère vraiment que la prise en main en est facilitée. Le jeu reste sensiblement le même que lors de la première édition, mais il est plus accessible et aussi plus acceptable par les joueuses, par exemple parce que la règle du prix à payer est maintenant devenue une loi magique de l’univers de Millevaux. Avant, cela pouvait apparaître comme un arbitraire à combattre ou à contourner. Le jeu reste toujours jouable avec ou sans MJ.

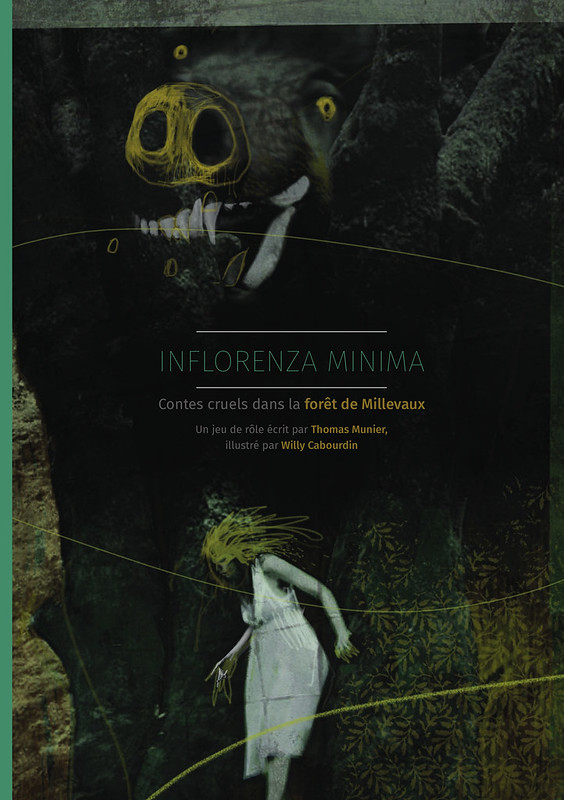

Willy a offert un travail sur les formes et les images très évocateur, complètement dans l’ambiance de conte glauque qu’on recherchait tous les deux. Je n’ai donné aucune directive à Willy hormis celle de lire le jeu et de s’en inspirer, et je pense qu’il a su parfaitement restituer une ambiance de poésie de fin du monde. Je remercie Willy pour m’avoir offert l’opportunité de réaliser cette deuxième édition et m’avoir fait l’honneur de sa collaboration. Willy travaille en faisant des photomontages numériques, qu’il imprime ensuite et retravaille à la main, pour à nouveau les renumériser et les retravailler. Ce va-et-vient entre l’analogique et le numérique donne vraiment une touche post-apocalyptique à l’ensemble. Willy a aussi son propre univers, son propre folklore intérieur qu’il a bien voulu marier à la forêt de Millevaux. Il a aussi réalisé la maquette, et c’est un plus car le rendu est organique.

Le résultat est disponible sous les formats habituels, c’est-à-dire le livre en impression à la demande, tout couleur, à prix coûtant, le livre artisanal (je suis en retard sur mes commandes d’écriture, donc je n’en réaliserai qu’à partir de janvier 2018), le PDF illustré (pour profiter de l’oeuvre de Willy sans bourse délier), le PDF en version texte (bourré de liens hypertextes) et la version traitement de texte (car Inflorenza Minima est comme à mon habitude dans le domaine public, alors je vous livre tout le matériel nécessaire pour vous le réapproprier).

Au final, avec ces 100 pages A5 dans sa version illustrée et ses 60 pages A5 dans sa version texte, et ses nombreux supports (une version audio et 22 comptes-rendus de partie écrit, 5 parties enregistrées), Inflorenza Minima peut paraître loin du minimalisme. Mais il reste, d’une parce qu’il est le fruit d’un travail de coupes successives, mais aussi parce qu’il est conçu pour être lu à la carte (on peut jouer à partir des premières pages, ou lire un peu plus du jeu pour accéder à des explications ou des options supplémentaires) et qu’au final, une fois qu’on maîtrise les règles, l’expérience de jeu est très fluide pour toute la tablée.

Je pense aussi m’être permis de sacrifier la légèreté au didactisme parce que j’ai finalement poussé le minimalisme encore plus loin dans quelques projets dérivés d’Inflorenza Minima : Inflorenza Comedia (une variante qui redonne plus de contrôle à chaque joueuse), Inflorenza Bianca (une variante rédigée sous forme de poème qui demande à être dépliée par les joueuses) et Millevaux Choc en Retour (où j’arrive enfin à proposer moi aussi un jeu de rôle qui tient en une carte à jouer).

Je regrette un peu d’offrir un retour aussi technique. J’aurais voulu vous parler davantage de ce que ça fait de vivre un conte cruel, de cette espèce d’ambiance en noir et blanc de fatalité qui vous colle à la peau, et du courage des personnages qui affrontent leur destin, prêts à tout perdre pour sauver ce qui est vraiment important, mais tout aussi beaux dans leurs fuites et leurs renoncements. J’aurais voulu pouvoir vous restituer ses aventures noires à la rencontre de horlas frémissants et de personnes hallucinées. J’aurais voulu pouvoir vous exprimer ce que ça faisait d’avoir les larmes aux yeux ou de claquer des dents face à un dilemme terrible. Mais je préfère encore vous proposer de le vivre à votre tour, en direct.